10月26日,历史学系(珠海)建系五周年系列学术活动暨第二届(2017级)本科生学术论坛于海琴六号A324会议室成功举办。系主任吴滔教授、副主任于薇副教授,李大海、李晓龙、詹镇鹏副教授,吉辰助理教授与何珵研究员、王玖玖副研究员、张澍博士后共9位教师出席了本次活动。

会议伊始,我系于薇副主任致开幕辞。她首先说明举办本次活动的目的,即通过点评论文、交流讨论的形式,帮助同学们在学术研究和论文写作两方面取得进步。同时,于薇老师指出,考查一篇论文的标准是评判其在学术史、问题意识、史料理解等方面的完成度。最后,她表示希望在座同学都能在交流中提升自我。

上午的论坛围绕世界史展开,共有两个单元,分别由硕士研究生张成龙和李泓亮主持。党丽萍首先报告了论文《1130-1197年巴勒莫族群关系研究》,通过考察穆斯林、基督教徒和犹太人在宫廷政治、学术交流、经济贸易等方面的互动合作以及族群冲突,探索这种多元文明共存的动因、本质和结果,为现代社会的族群跨文化交流带来一些有益的启示。何珵老师和王玖玖老师先后评议了该论文,认为该论文学术写作较为规范,内容完整,史料扎实,同时建议继续关注不同区域族群关系的研究所具有的共性和差异,以及改善语言表达和写作模式。

随后,毛可欣针对中世纪后期的法国香槟地区存在大量资产向宗教机构的流入聚集现象,深入分析了引起这一现象出现的历史因素和产生的影响。她指出,封建财产的不断累积逐渐给宗教机构带来了政治权力、经济资源、管理社会的权力以及优越的社会地位,但反之又限制了商业领域的持续发展,甚至威胁到贵族群体的相关利益,由此引发了一系列教俗矛盾。评议人王玖玖和何珵老师建议毛可欣同学进一步吸收前人研究成果,将自己的研究与学术史大背景更加地紧密结合;在格式规范方面亦可精益求精。

在世界史第二单元,颜源对她的论文《想象的恐惧:美亚事件与冷战早期美国社会》进行了报告。1945年发生的《美亚》事件经历了两次国会调查,其司法结论仍存在争议。该论文以1950年代初,美国媒体对“美亚”调查的渲染性报道为切入点,从公众舆论和社会心理的角度,对弥漫美国社会的“想象的恐惧”进行了探讨。《美亚》事件在二十世纪五十年代经历的动荡,是观察这一时期美国社会冷战意识形态逐渐成型的一个窗口。从这层意义上理解一场“未遂”的“间谍案件”,对于冷战起源的社会史解释,以及理解冷战共识的形成不无裨益。评议人张澍老师从引文、综述、注释以及文章各个部分的细节进行了点评并提出了一些建议。

陈绍东则探究钢铁产业利益集团(劳工组织、大型公司和产业商会)对《1962贸易扩展法》立法过程的影响,其论文还原了产业下行状况下政府部门与利益集团的互动,将不同政治主题的互动过程与法案条文的出台过程联系在一起,肯定了互动结果及法案的政治意义,响应了近年来学界日益关注政策制定史的潮流。在评议环节,吴滔老师和张澍老师肯定了论文的问题意识,并在现实关怀、概念澄清和论文书写等方面提出了宝贵的意见。

会议进行到圆桌讨论环节,博士生吴兆庆和张叶分享了论文写作和投稿、发表经历。张叶分享了自己材料收集和论文写作方面的经验,强调素材积累的基础性和重要性,建议做好资料长编,并提醒同学们在概念背景、学术史、问题意识等方面要注意论文写作内容上的完整性。吴兆庆介绍了论文准备、写作和发表过程中需要注意的许多地方,强调丰富知识储备,注重学习阅读前人成果的思辨性;结合金字塔原理提醒同学们在写作时要努力做到逻辑严谨和行文流畅,并在投稿方面分享了有关期刊选择、回复意见和改稿的经验。

下午,中国史论文报告开始,第一单元由硕士研究生杨清妃主持。侯的从雇佣劳力和驿传差役两方面,构建起明代大庾岭路交通运力的基本结构,探究了道路给周边社会所带来的“利”、“役”以及社会问题。评议人李晓龙老师和吉辰老师一方面肯定了论文的选题和延展性;另一方面对论文中存在的断句错误、概念模糊等问题予以指正,并就论文可进一步深入探讨和发展的方向提供了建议。

欧婷的报告题目为《官商博弈背景下招商局内盛宣怀与粤人关系》,主要在前人学者研究的基础上,对招商局内地方利益集团关系的来龙去脉进行了梳理,并且进一步探讨地域意识与中国经济现代化之间的关系。评议人李晓龙老师和吉辰老师主要从“粤人”的概念和人物的具体化、史料的进一步扩展等方面给出了建议。

全面抗战爆发以来,成都地区作为大后方,具有重要的意义,而粮食关系着国家民生。胡子姬的论文《走向调控:全面抗战前期成都米市研究》,通过考察抗战前期成都大米市场体系,分析米市在外力冲击下如何走向崩溃,以及政府在此后如何介入米市管理和过程。评议人吉辰老师就文中所使用的史料问题提出了意见和建议,而李晓龙老师则在行文的逻辑以及史料解读等方面给予点评,并提出了改进的建议。

在硕士研究生徐伟庆的主持下,中国史第二单元的3位同学相继进行了报告。许瑶瑶报告的论文题为《纯任儒生:汉元帝的礼治实验》,她在儒生日益深入地参与西汉政治的脉络中关注汉元帝对儒门势力发展的推动,认为元帝面对社会矛盾和对刘汉统治的质疑,有意尝试“纯任德教”的处理方法,有意做“节用”示范和任用儒臣,实验礼治的教化效果。评议人李大海和詹镇鹏两位老师在论文的行文措辞和逻辑表达等方面给出了重要的完善意见。

吴雨桐的《贞烈书写与表相建构:明清之际福建贞女淑官个案探析》一文,在贞烈书写的场域中探索福建地区的贞女、男性士人、地方精英家族、方志编纂者以及清王朝的多方互动。詹镇鹏老师对本文的古籍文献引用进行了指正,指出本文应详尽介绍所用史料的典型性,并对“表相社会”一词的用法再加斟酌。李大海老师建议本文将对男性贞烈书写与对女性本人的关怀分开讨论,以使文章问题意识更加鲜明。

张文惠在论文《从嫁卖问题看乾隆时期的婚姻社会》中首先简要回顾了选题缘起和学界研究,进而围绕乾隆巴县档案中的嫁卖案例,指出嫁卖是民间为应对婚娶困难而采取的策略,它有多种情形,虽有各自的动机,但背后亦有相同的促发原因。最后,结合具体案例,张文惠分析了嫁卖各方的态度和处理方式,并粗略揭示了清代律法规定和司法实践间的张力。詹镇鹏老师和李大海老师先后从论文采用的史料和论文关注的社会状况等方面进行了点评,建议作者可以对该地其他社会状况给予关注,扩大研究的视野,更全面地探讨社会问题。

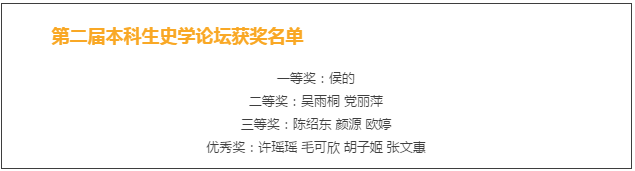

论坛报告结束后,所有评议老师根据各位报告人的论文写作和现场报告,评选出本届学术论坛各奖项得主,并为获奖者现场颁奖。

至此,本届学术论坛圆满结束,希望同学们能在新的起点上不断完善自我,在未来的学术道路上取得更大的成就!