9月21日下午,东北师范大学世界古典文明史研究所所长张强教授应历史学系(珠海)邀请,在教学楼C305为我系师生做了题为“古希腊铭文与铭文学”的学术讲座。本次讲座为世界史前沿系列讲座第八讲,由系主任吴滔教授主持,我系多位教师及三个年级的许多同学到场聆听,不少其他院系的师生亦慕名前来。

Part.1

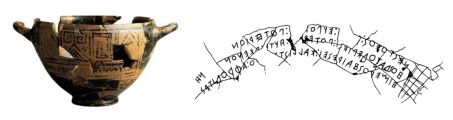

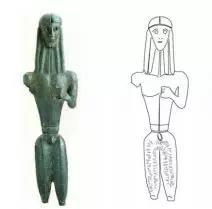

在讲座的第一部分,张强教授首先明确了“古希腊铭文”的定义。古希腊铭文通常指的是陶、金属、大理石等硬质载体上的刻文以及书写在陶器上的字母文字。此后,通过实例分析,张强教授为我们讲述了“私刻”与“官刻”铭文在书体、载体、内容等方面的基本特点及相互差异。如约公元前八世纪的奈斯托尔陶樽、约公元前七世纪早期的阿波罗造像题献等“私刻”分别采用“右书”以及“牛耕刻写法”,而公元前六世纪中晚期的一些盟约、法令等“官刻”则采用“左书”以及“行列刻写法”。

(奈斯托尔陶樽)

(阿波罗造像)

张强教授强调,铭文的内容涉及墓志铭、题献、法令、账目等多个方面,而题献类铭文通常围绕“神”,展现着古希腊人信神、尊神的思想观念。现今存世的铭文以古代雅典为最,其中大多原被展示在公共空间里。古代史家希罗多德、修昔底德等曾在作品中引用一些铭文材料,这些铭文有的留存至今,大多遭到毁坏或被用作建筑材料。

Part.2

在讲座的第二部分,张强教授重点勾勒了铭文学孕育和发展的过程。在很长一段时间里,古代的铭文被人遗忘,直至文艺复兴才开始被发现和认识。起初人们将其看作古物,结集出版时并不对古希腊和古拉丁铭文进行区分。经过意大利旅行家奇利亚科的广泛收集,如实记录,F. S.马费伊的仔细辨别、以类相从,人们对铭文的认识不断提高。19世纪,德国人伯克开始运用铭文进行科学研究,终使铭文学成为一门专门学问。他于1817年所写的《雅典国家财政》运用了大量的铭文资料,体现了铭文在历史研究中的重要性。此后,随着《希腊铭文集》的出版和更新,学界对希腊铭文的收集与整理工作一直延续至今,铭文学研究方兴未艾。

Part.3

在讲座的第三部分,张强教授讨论了铭文在古史研究中的意义。他指出,相比于其他难以留存的文献,古希腊铭文记载范围广、内容详细、时间早,里面保存了大量书籍文献中没有的珍贵资料,具有唯一性;书籍文献不仅书写材料保存时间短,如草纸、皮纸等容易遗失破损,而且从“卷”到“本”的传抄常常会出现删改和错误。然而,铭文内容难以被更改,具有相对的权威性。此外,铭文反映着古人的真实生活,不同地区、不同年代的书写习惯不同,自然会造成研究者阅读上的困难,铭文的书体与行款于是成为断代的主要依据。

Part.4

讲座接近尾声,张强教授再次强调了铭文在古史研究中的地位。他提醒同学们,研究古希腊史的基础是阅读一手文献,尤其是铭文史料,只有通过直接对话,才能真正读出古人想说的话,才可能得到新的发现。

在最后的提问环节中,同学们积极踊跃,就铭文的历史研究方法、铭文所能反映的古希腊人的识字水平、社会历史状况等多个问题进行了提问,张强教授分别给予耐心、细致的解答,现场气氛活跃。

(付思源同学在向张强教授提问)

自建系以来,历史学系(珠海)与东北师范大学世界古典文明史研究所紧密合作,在教学与人才培养方面取得了良好成效。此次讲座是本学期的第一场世界史学术讲座,张强教授深入浅出的讲述促进了我系学生对于古希腊史研究、以及西方古典语言重要性的认识,尤其对于我系18级新生而言,是一场珍贵的学术洗礼,将加深他们对于历史学以及世界古代史专业的理解,激发学习兴趣。