为了深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,引导广大青年不忘初心、牢记使命,我系团总支积极响应共青团中央 “青年大学习”行动号召,于2018年11月8-10日,组织我系青马学堂成员赴“粤东红城”汕尾市开展“青年大学习”红色教育活动。

本次活动以“学习先烈精神,培育合格人材”为主题,旨在通过深入学习和了解党的历史和革命先烈事迹,继承和弘扬革命传统,传承党的红色基因。活动由我系直属党支部万忠娟副书记和博士后罗敏老师带队,2017级青马学堂的优秀团员和入党积极分子参加了此次活动。

11月8日,师生一行16人历经5个多小时的车程到达汕尾海丰县。同学们在旅途中展开巴士课堂,分小组就“汕尾市自然历史文化概况”、“东江纵队在海陆丰的革命斗争”、“海陆丰农民运动”、“彭湃的生平事迹”、“红海湾开发区的历史和今日”等几个主题作资料整理汇报。老师们对报告进行了点评并希望同学们以积极的求知态度投入考察学习。

汕尾是近代重要的红色发源地,经省级认定的革命遗址共有617处。在新民主主义革命初期,汕尾海陆丰地区人民在彭湃的领导下,掀起了轰轰烈烈的海陆丰农民运动,建立起海陆丰革命根据地。

敢为人先,是海陆丰的奉献与荣光。作为全国十三块革命根据地之一,海陆丰最早领导开展了土地革命,率先召开了县级工农兵代表大会,建立了全国第一个县级苏维埃政权,得到毛泽东同志的高度评价,有“中国第一个苏维埃”之称。

我们此行到汕尾考察受到海丰县政府办、红海湾开发区党政办的高度重视和在汕尾工作的黄耿坤校友的大力支持,全程邀请了汕尾红色文化协会叶良方老师,全国十大金牌讲解罗雪梅老师等多位红色文化专家陪同我们的考察,还协助联系到彭湃同志的后人作为我们的采访嘉宾,同学们在此次红色教育中得到丰富而深刻的收获。

海丰县是中国农民运动领导人彭湃同志的家乡,也曾是海陆丰地区的中心,有着丰厚的红色文化底蕴。海陆丰革命老区人民在革命斗争中英勇顽强、坚贞不屈。据统计,在革命运动低潮时,海丰被敌人杀害的党员和革命群众多达4万余人,被烧毁的村庄60多个,有姓名的烈士仅3000多人。

海丰县联安镇坡平村,我们来到坡平革命英烈纪念馆和农会馆参观学习。上世纪20年代,坡平人民在彭湃的领导下组建农会、农军和党团组织。以彭桂为代表的坡平英烈,高举东江军旗帜,抗争白色恐怖。在斗争中坡平“一门八英烈”的悲壮长歌深深感染了同学们。

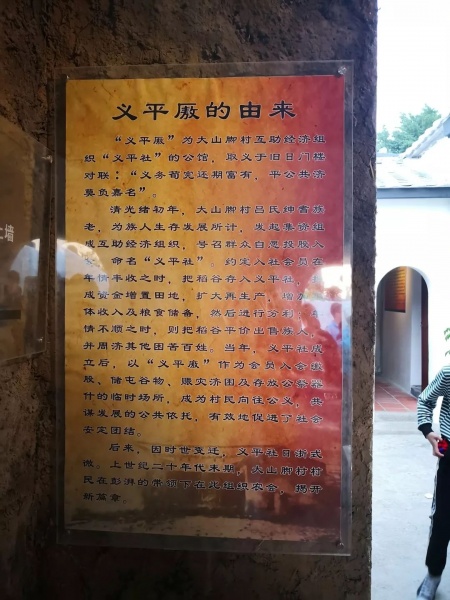

新山村原名鹿山村。该村是著名的红色村庄,在大革命时期、抗日战争、解放战争中都做出了很大的牺牲。1922年,彭湃和妻子蔡素屏在此开展农运宣传工作,并开设武馆。该村于1925年成立农会。走过义平社、农会旧址、老灰町、赤卫队队部旧址等革命遗址,革命先辈的事迹镌刻在我们心中,成为永不褪色的鲜红。

如今,作为省定“红色村”,新山村围绕乡村振兴战略,以创建社会主义新农村示范村为契机,成为“讲好革命故事,传承红色基因”的重要基地。

像坡平村、新山村这样的革命村庄让我们见证了中国社会基层根基性的力量,对脚下的土地有了更多的理解、关怀和热爱。正所谓,“星星之火,可以燎原。”革命的浪潮呈现出燎原之势,海陆丰的革命事业迈入新阶段。

我们寻访了“海丰红宫红场旧址”。它见证了中国第一个红色政权的诞生。红宫原为学宫,1927年,海丰全县工农兵代表大会在这里召开,成立中国第一个工农红色政权——海丰苏维埃政府。这里也因会场布置成代表革命政权的红色而改名。红场,则是召开苏维埃政府成立庆祝大会、革命军会师的地方。

刚进入红宫展馆,便是一面黑压压的墙。走近了,才发现那竟是密密麻麻的字,写着来自各地参与海陆丰革命的烈士的姓名。每一个名字都是个体在大历史中存在的昭示,像千万双眼睛,隔着时空与我们对望。还有许多满门英烈,因家中无人幸存,烈士姓名也随之无法铭记。红场则宽阔、庄严,当年苏维埃政府在此宣布成立时,喇叭的声音被喧腾掩盖。摩肩接踵的人群把红色的讯息口口相传,眺望着红日,凝望中国的未来。

红海湾田墘镇的红楼遗址曾是田墘区苏维埃时期的政府办公地。它始建于1917年,原是乡贤游克桢等筹建的白沙学堂。大革命前后,彭湃及其战友先后以教育为掩护,进入红楼,秘密建立党团组织,培训革命骨干。红楼与海丰县城的红宫红场遥遥呼应,成为共产党人进行革命活动的一个重要场所。

走进红楼,讲解员拦住我们,指着面前的一片空地,严肃地告诉大家:“这里是81名战士牺牲的地方”。1940年的抗日战争时期,国共两党的一支"抗日合作军"在营长朱金铭带领下奔赴遮浪匪巢,临时驻扎红楼,由于叛徒告密,被日军于夜间突袭包围。在突围中,营长朱金铭等81人中弹牺牲,他们的鲜血染红了红楼。这就是抗日战争时期震惊东江地区的"红楼事件"。

随后,我们还参观了“百年红楼,千秋丹心”红楼史展,了解了游克桢先生红楼兴学记略、中国核潜艇之父黄旭华与红楼的渊源、合作军红楼喋血始末以及红楼在新民主主义革命时期的贡献等。

在红楼参观中刘礼泽主任还特别提到1940年曾生同志领导的东江纵队在红海湾田墘镇北山村一带的革命斗争。东江纵队是一支由我党建立于抗日战争相持阶段的武装力量,当时就读中大文学院教育系的曾生后来成为了东江纵队的司令员;就读于法学院政治系的杨康华,后来担任了东江纵队的政治部主任。与八路军、新四军相比,东纵有一个突出的特点:知识分子较多,大学生多,文化水平较高,特别是有着200多名来自国立中山大学的指战员。

1945年3月,东纵第六支队在海丰宣告成立,中大学子沈如琼和她的同学爱人夏洪奉命调到六支队工作。1946年的春天,一次战斗中,新婚不久的沈如琼因照顾伤员,未能及时突围被敌人杀害。战后,夏洪想寻回妻子尸体而不得,把痛苦深埋心中,抖擞革命意志,继续带领部队继续为光明而战......