刘志伟教授现为中山大学历史系教授、教育部人文社会科学重点研究基地中山大学历史人类学研究中心主任、香港中文大学—中山大学历史人类学研究中心副主任;兼任中国社会史学会副会长,中国经济史学会理事,广东历史学会副会长。主要研究方向为明清社会经济史,历史人类学。

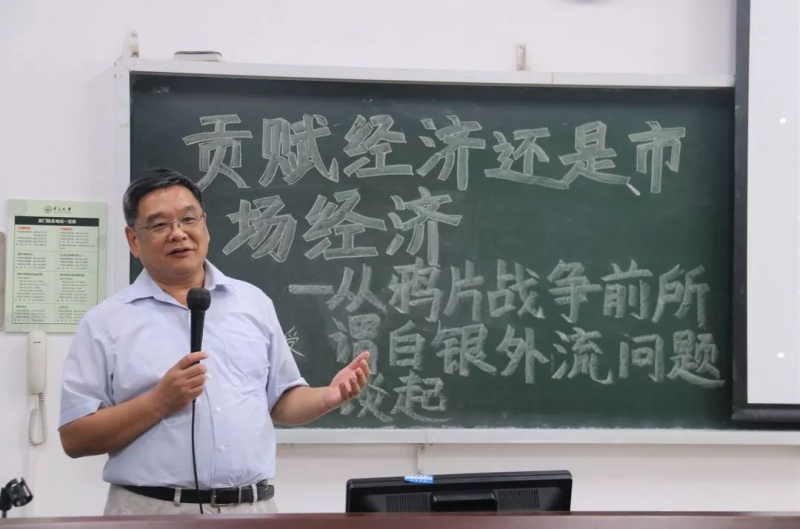

10月31日晚,刘志伟教授在C307给我们带来了一场以“贡赋经济还是市场经济——从鸦片战争前所谓白银外流问题谈起”为题的讲座。讲座以鸦片战争前白银外流问题的再考证作为切入点,讨论鸦片战争前后中国的经济运行机制。本讲座为历史学系(珠海)“中国史前沿系列讲座第三讲”,由杜丽红教授主持。

讲座共分为三个部分,第一部分,刘志伟教授首先对鸦片贸易影响下的白银外流状况做了详细的考证。道光年间朝臣黄爵滋上《请严塞漏卮以培国本折》陈诉鸦片之害,刘教授引其中关键数据与同时代其他观点以及当代历史学家研究数据进行比较。多重对照下,刘志伟教授判断的鸦片贸易额约为1000万两白银。

过去普遍对于鸦片战争前后经济变化的解释是,中国从“入超”转向了“出超”。如果贸易逆差真的是压垮中国经济的最后一根稻草,那么按照市场经济模式就应该能够解释这一时期中国的经济转变。

然而刘志伟教授却对此提出了质疑。在第二部分,他运用反证法,论证了市场经济体制的模型无法解释鸦片战争前后中国的经济衰退问题。首先,贸易额的计算有以下两个要点没有注意到:

其一,按已知数据计算,除去鸦片贸易,中国处于贸易顺差地位;即使计入鸦片贸易,逆差额也只有几百至一千两白银。其二,过去的研究忽略了贸易额统计数字缺失的问题,即没有关注到中国海商在与东南亚贸易中输入的白银以及外国商人除鸦片贸易外的走私贸易,贸易数据的说服力不够。

除此之外,刘志伟教授还将清朝其他耗银事项的数据与白银流出数据作比较,结合贸易差额的利弊,进而得出一些推论:其一,若按市场经济逻辑分析,区区一千两白银外流似乎并不足以“动摇国本”;其二,贸易逆差带来的本币贬值也可能促进对外贸易,带来经济的增长,与现实状况不符。因此市场经济模式解释不通。

于是,第三部分中,刘志伟教授继续以问题为导向,尝试用贡赋经济体系来解释这一难题。在这种解释模式中,关键是要解决国际贸易、上层消费市场、下层生产市场三者之间的货币流动问题。刘志伟教授重点关注“银钱比价”以及国家与地方的税收关系的变化对经济的影响,并提出需要建立一套新的体系阐释中国内部贡赋体系与世界白银流通体系的耦合。最后,刘志伟教授直言,这些问题他还没有找到答案,希望后来学者能够在前人基础上继续研究。

会后,同学们提出了相关问题,刘志伟教授一一耐心解答。