2024年11月22日下午,中山大学人文高等研究院和历史学系(珠海)联合主办的“古代语言文字与古史研究——古代地中海世界文明史研究”系列讲座的第二讲在中山大学珠海校区海琴6号A326讲学厅举行,于中山大学南校园340栋一楼讲学厅直播。本次讲座主题为“见微知著——学习楔形文字和古语言与细读文本”,由复旦大学历史学系欧阳晓莉教授主讲,中山大学人文高等研究院特邀访问老师李政教授主持,我系主任吴滔教授出席。

文明背景——两河流域文明

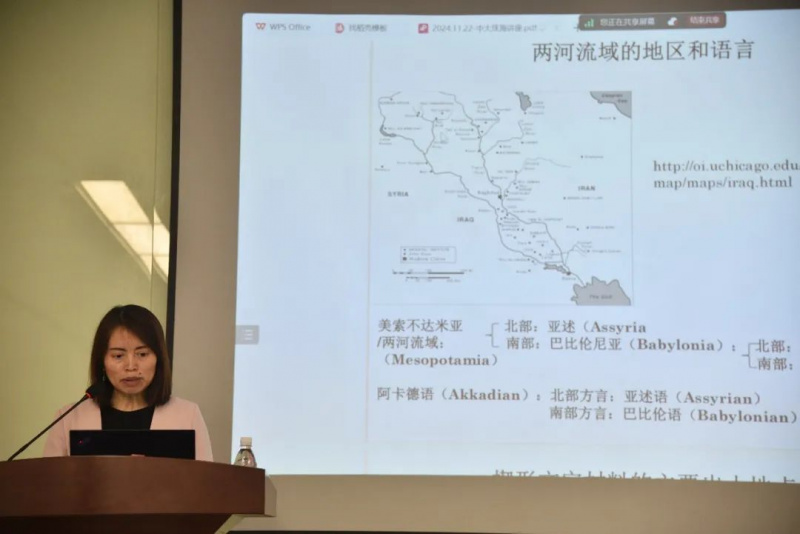

讲座伊始,欧阳晓莉教授介绍了本次讲座主题的文明背景知识——两河流域文明。两河流域文明发源于底格里斯河与幼发拉底河,古希腊称之为美索不达米亚。由于古今地理名词对照的空间范围大部分在伊拉克地区,所以也可以称为古代伊拉克文明。两河流域文明在整个西亚形成了自己的文化圈。

由此,欧阳教授通过图表引出了两河流域的历史分期、古语言及楔形文字的介绍。在历史分期中,本次讲座的主要文献来源于乌尔第三王朝时期。在介绍两河流域地区和语言时,欧阳教授介绍了不同地区的阿卡德语有不同的方言变形,如:北部方言是亚述语,南部方言是巴比伦语。这体现出文字和语言不是一一对应的,同一种语言可以用不同文字记录,不同文字也可以用多种语言表达。在介绍楔形文字的由来及其演变时,欧阳晓莉教授放出文字图片,生动有趣的问答,使同学们一同了解到楔形文字由形象到抽象的演变。

案例——“dumu kar-ra”

在介绍了背景知识后 ,欧阳教授通过她研究的一个案例“dumu kar-ra”来说明如何通过细读文本来推演古语言文字的含义。“dumu”意为“孩子”,“kar-ra”意为“码头”。在相关研究中,很早就有学者注意到这个词在文献中的出现。在18篇文献中,“dumu kar-ra”作为一类神庙奉献物反复出现。

大部分学者将“dumu kar-ra”解释为私生子或妓女的孩子,但欧阳晓莉教授通过文本细读有了不同的看法。她认为,许多学者依据希罗多德的《历史》猜测“kar-ra”意为“妓女”是存在问题的。而且在“私生子”这个解释的众多细节上,也存在着偏差。“dumu kar-ra”的意思应该为“在码头上捡到的弃婴”。在研究过程中,欧阳晓莉教授在两个研究楔形文字泥板的数据库中分别检索并对照补充,得到了神庙中“dumu kar-ra”的捐赠细节特点。在史料中,也出现了其他被奉献的劳动力,而这些劳动力的性别、年龄是会被标出的,价值不会被折算成物品。由此我们可以推断:“dumu kar-ra”太年幼了,无力从事任何劳动生产,但其具有潜力,所以价值就被转换成羊和衣物这两种常见供奉物。而通过对比,可以发现“dumu kar-ra”的价格要低于同期的奴隶价格,这也可以表明他们劳动力的不同。教授还通过温马神庙中的衣物回收记录佐证“dumu kar-ra”的年幼——小外衣出现频率很高。

从另一方面讲,将私生子捐赠给神庙这个行为是渎神的,不符合当时人们对神庙的崇拜,而且没有证据表明“dumu kar-ra”与捐赠者有血缘关系。欧阳教授推测这个词应该指“捐赠者在码头区域捡到的弃婴”。温马的水路交通发达,人们高度依赖水路运输,码头人流汇集,能最大程度保证弃婴得到救助。古代两河流域的神庙社会功能多样,捐赠者把“dumu kar-ra”奉献给神庙,以证实他们的善心和虔诚。

结语

最后,欧阳晓莉教授补充介绍了苏美尔语和阿卡德语的学习工具书,并鼓励同学们通过学习语言来了解历史。欧阳教授希望同学们能够勇于猜测,积极去现有文本中寻找证据,从细节中小心查证,大胆推测。