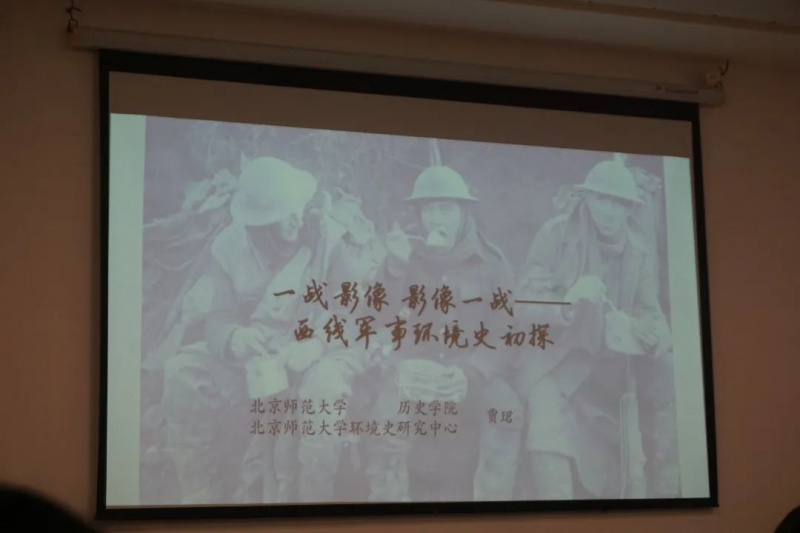

4月19日,北京师范大学历史学院贾珺副教授应我系邀请,在海琴六号A324室作了题为《一战影像,影像一战——西线军事环境史初探》的讲座。本次讲座由史宏飞副教授主持,Peter Rothenhöfer教授、李大海副教授出席。

讲座伊始,贾老师介绍了一战时期的影像技术、形式与来源。就影像技术而言,照相机的小型化推动了拍摄的便利化;就影像来源而言,其出处较为清晰,一般为官方所摄,或为部分携有相机的军官所摄;就形式而言,照片是其与以往战争资料形式最大的不同之处,数量较多,同时还留存有大量的传统形式资料,如海报、示意图等。他指出这些影像资料提供了大量的信息,与文本信息构成了相互补充的态势。在这里,贾老师以一张两军对垒的俯瞰图为例,分析了这其中双方科技水准与战壕挖掘水平:德国的工程设计较为先进,英法方的挖掘设计水准则从生疏走向成熟。这就是随着战争经验逐渐积累的体现。

而后,贾老师针对一战影像史料的解读与运用进行了分析,他认为影像史料也会有考证注释的存在,若该影像史料存在注释,则需考证其来源与正确性;若没有注释,则需凭借基础史学知识解释该影响并加以判断。贾老师以几张不同势力军士的照片为例,通过对该部分照片士兵配置的观察得到了相应的结论。由此,贾老师指出拍摄角度会对照片本身所传达的内容形成一定影响,这就是影像史料的内容与真实的关系问题。他认为,真史很多时候来自于两个方面,一方面是主观意图,一方面是客观效果,二者均有可能让我们的观察与影像表达形成背离的态势,这需要我们加深对影像史料中体现出来的时空、事件的理解,贯通点线面三个维度点,同时也要善于运用文本史料,发现、解决新的问题。

接下来,贾老师介绍了有关一战西线的军事环境史研究。在这之中,贾老师讨论了人与环境的互动,分析了于一战西线中,战地环境与不同老兵的记忆的关系。他通过相关照片以及部分影像资源讲述了一战期间对于林木的使用的相关思考与一战期间电话机和信鸽的使用,介绍了信鸽作为通讯媒介的历史,两次世界大战中相较于无线电通信的部分优势,以及信鸽、信鸽部队官兵所经历的战时经历。这些讨论拓展了一战史的视野,更新了一战史的叙事。

讲座结束后,史宏飞老师指出,贾老师的研究刷新了我们对于战争的认识,得出了一些新的关于战争的启示。而后,同学们针对信鸽相关研究,影像留存与历史的关系,环境史领域与动物史、军事史的关系等问题向贾老师进行了提问,贾老师对其进行了详尽细致的解答。

Peter Rothenhöfer老师也与贾老师交流了意见。讲座在师生们热烈的掌声中落下帷幕。